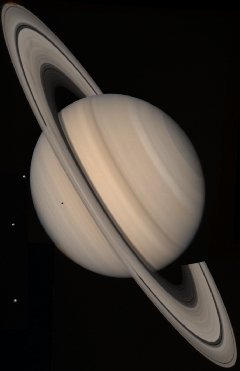

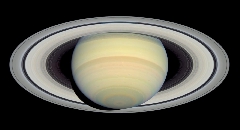

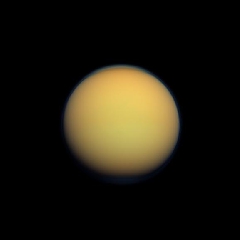

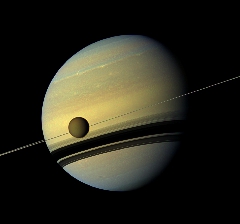

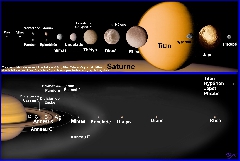

Cassini-Huygens est une mission d'exploration spatiale de la planète Saturne et de ses satellites naturels au moyen d'une sonde spatiale développée par l'agence spatiale américaine, la NASA, avec des participations importantes de l'Agence spatiale européenne (ESA) et de l'Agence spatiale italienne (ASI). Lancé en octobre 1997, l'engin s'est placé en orbite autour de Saturne en 2004. En 2005, l'atterrisseur européen Huygens, après s'être détaché de la sonde mère, s'est posé à la surface de la lune Titan et a pu transmettre des informations collectées durant la descente et après son atterrissage. L'orbiteur Cassini a ensuite tourné autour de Saturne et poursuivi l'étude scientifique de la planète géante gazeuse, en profitant de ses passages à faible distance de ses satellites pour collecter des données détaillées sur ceux-ci. La mission, d'une durée initialement prévue de quatre ans, a été prolongée à deux reprises : de 2008 à 2010, par la mission d'équinoxe (Equinox Mission), et de 2010 à 2017, par la mission de solstice (Solstice Mission). Afin de protéger les lunes de la planète, la sonde spatiale a fini son voyage en plongeant dans l'atmosphère de Saturne le 15 septembre 2017.

En 1982, les communautés scientifiques américaine et européenne étudient de manière indépendante l'envoi d'une mission d'étude de Saturne. Après avoir travaillé sur des projets séparés, la NASA et l'Agence spatiale européenne lancent à la fin des années 1980 le développement d'une mission conjointe : la NASA développe l'orbiteur et l'ESA l'atterrisseur, qui doit se poser sur Titan (satellite de Saturne). La sonde spatiale est lancée le 15 octobre 1997 par un lanceur lourd, Titan IV-B.

Mission particulièrement ambitieuse et coûteuse (3,26 milliards de dollars), Cassini-Huygens est rattachée à ce titre au programme Flagship de la NASA. Avec une masse totale de 5,7 tonnes (dont 3,3 tonnes de carburant et 320 kilogrammes pour l'atterrisseur Huygens), il s'agit du plus gros engin spatial lancé vers les planètes externes. L'orbiteur embarque douze instruments scientifiques, dont un radar, tandis que Huygens en emporte six. L'énergie de cassini provient de trois générateurs à plutonium.

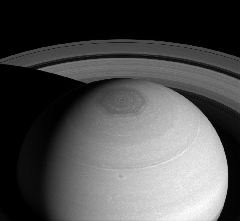

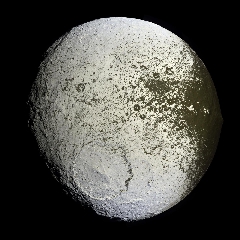

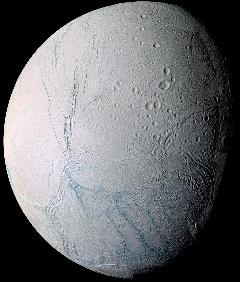

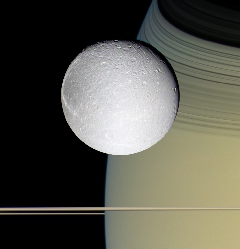

La mission Cassini-Huygens a rempli tous ses objectifs scientifiques en fournissant une moisson de données sur Saturne, sa magnétosphère, ses anneaux, Titan et les autres lunes de la planète géante. Les caméras de l'orbiteur ont également fourni certaines des plus belles images du système solaire. Cassini a notamment permis d'affiner notre connaissance de Titan (lacs de méthane liquide, dunes, composition de l'atmosphère…), de découvrir les geysers d'Encelade (un satellite de Saturne), indices d'un océan souterrain, d'obtenir les premières images détaillées de Phœbé (satellite), d'analyser en détail la structure des anneaux de Saturne, d'observer les formations étonnantes de l'atmosphère de la planète géante au niveau de son pôle nord et de découvrir une dizaine de nouveaux satellites naturels de petite taille (moins de 10 kilomètres), ce qui porte à 62 le nombre total de satellites saturniens connus à ce jour (2017).

Genèse du projet (1980-1988)

Au début des années 1980, Daniel Gautier, de l'Observatoire de Meudon, et Wing-Huan Ip, de l'institut Max Planck (Allemagne), suggèrent de développer un partenariat entre l'Europe et les États-Unis pour l'exploration de Saturne, en reprenant le modèle de la mission germano-américaine Galileo. Avec 27 autres chercheurs européens, les deux hommes proposent en 1982 un projet qu'ils baptisent Cassini, en réponse à un appel à candidatures de l'Agence spatiale européenne. L'Europe doit développer l'orbiteur, tandis que la NASA est chargée de la mise au point de l'atterrisseur, car elle seule dispose de l'expertise nécessaire. Il est prévu que l'ESA développe l'atterrisseur, tandis que la NASA fournit l'orbiteur. La prise de décision est toutefois repoussée à la fin de la décennie. De 1984 à 1985 la NASA et l'ESA mènent des études techniques de faisabilité sur le projet. En 1986, le rapport décennal d'exploration du système solaire, publié par les instances académiques américaines (National Academy of Sciences), place en tête des priorités l'exploration de Saturne et de son système.

Lancement du projet (1988-1989)

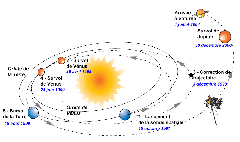

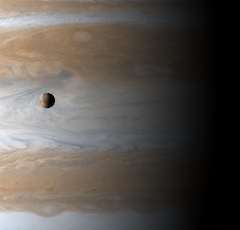

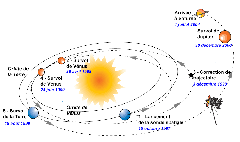

L'agence spatiale européenne est la première à franchir le pas, en sélectionnant le 25 novembre 1988, dans le cadre de son programme scientifique Horizon 2000, l'atterrisseur Huygens, chargé de se poser sur Titan, parmi quatre propositions. La NASA inclut la même année, dans son budget, un projet groupant l'orbiteur Cassini et la sonde spatiale CRAF, qui utilisent la même plateforme, mais n'obtient un feu vert financier qu'en novembre 1989, avec un budget inférieur à sa demande. Selon les premiers plans, la mission devait être lancée initialement en 1994, par la Navette spatiale américaine. Mais à la suite de l'accident de la navette Challenger, il faut se rabattre sur le lanceur militaire Titan IV. Trois fenêtres de lancement, en décembre 1995, avril 1996 et 1997 sont identifiées, et celle de 1996 est retenue. Il est prévu que la sonde spatiale ait recours à l'assistance gravitationnelle de Vénus, la Terre et Jupiter, qu'elle effectue un survol à faible distance de l'astéroïde Maïa, et qu'elle arrive dans le système de Saturne en 2002. Il est prévu que les opérations de l'orbiteur Cassini soient contrôlées par le centre JPL de la NASA, tandis que Huygens doit être piloté depuis le centre de l'ESA, situé à Darmstadt.

Conception et construction de la sonde spatiale (1990-1997)

Finalement, le budget total de la mission est évalué à 3,27 milliards de dollars américains. La contribution de la NASA est de 2,6 milliards, tandis que l'ESA participe à hauteur de 500 millions et l'ASI pour 160 millions.

La sonde spatiale porte le nom de deux astronomes ayant joué un rôle majeur dans l'étude du système de Saturne : Giovanni Domenico Cassini, astronome italien, né à Perinaldo dans l'ancienne République de Gênes, qui a découvert quatre satellites et la division de l'anneau de Saturne qui porte son nom, et Christian Huygens, astronome néerlandais du même siècle, qui a découvert Titan.

Le générateur d'électricité de la sonde

Comme la sonde évolue très loin du Soleil, il n'était pas envisageable d'utiliser des panneaux solaires pour fournir l'énergie nécessaire à la sonde. C'est pourquoi elle embarque trois générateurs thermoélectrique à radio-isotope qui produisent de l'électricité directement à partir de la chaleur produite par la désintégration naturelle du plutonium 238. Les RTG ont une durée de vie qui dépasse de beaucoup les 11 ans de la mission. La sonde Cassini-Huygens embarque 32,8 kilogrammes de plutonium (essentiellement du Plutonium 238, très radioactif).

Objectifs de la mission

Ils portent sur Saturne, ses anneaux, Titan, les lunes glacées de Saturne et la magnétosphère de la planète géante - et sur les interactions entre ces différents composants.

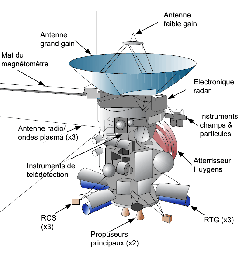

Caractéristiques techniques de l'orbiteur Cassini

Pour remplir la mission Cassini-Huygens, la NASA et l'Agence spatiale européenne ont développé la sonde spatiale la plus lourde jamais lancée dans le système solaire. Avec une masse de 5 712 kg au lancement elle pèse le double de la sonde Galileo qui tourna autour de Jupiter (1995-2003). Cet engin comprend d'une part l'orbiteur Cassini, sonde spatiale chargée de l'étude du système planétaire de Saturne et équipée au total de 12 instruments scientifiques et d'autre part d'un petit engin spatial, transporté par l'orbiteur et baptisé Huygens, atterrisseur largué à proximité de Titan, le plus gros satellite de Saturne, pour traverser son atmosphère en l'étudiant avant de se poser sur son sol.

L'orbiteur Cassini est développé par le centre spatial JPL de la NASA, avec une participation de l'ESA pour le module servant de relais avec Huygens, et de l'ASI pour l'antenne de communication. La sonde spatiale mesure plus de 6,7 mètres de haut pour 4 mètres de large. Elle est constituée d'un empilement de quatre compartiments. De haut en bas, on trouve l'antenne parabolique de 4 mètres de diamètre, le module d'équipement supérieur, le module de propulsion et le module d'équipement inférieur. À cet ensemble sont attachés, sur les côtés, une palette regroupant les instruments scientifiques de télédétection (caméras…), une palette regroupant les instruments scientifiques dédiés à l'étude des champs et des particules, et l'atterrisseur Huygens. Une bôme de 11 mètres, supportant les capteurs du magnétomètre, et trois antennes permettant l'étude du plasma, sont déployées en orbite, perpendiculairement à l'axe de la sonde.

La masse à vide de Cassini est de 2 125 kilogrammes, à laquelle s'ajoutent 3 267 kilogrammes de carburant, ainsi que la sonde Huygens (320 kilogrammes). Le carburant est utilisé pour les corrections de trajectoire durant le transit vers Saturne, et les modifications d'orbite durant sa mission dans le système saturnien, afin d'optimiser les survols au-dessus des lunes. La majorité de la masse de carburant est utilisée pour insérer la sonde spatiale en orbite autour de Saturne.

Propulsion

La propulsion principale est assurée par deux moteurs-fusées à ergols liquides ayant une poussée fixe d'environ 445 newtons.

Télécommunications

Pour les télécommunications avec la Terre, Cassini utilise trois antennes différentes : une antenne parabolique fixe de 4 mètres de diamètre et 2 antennes de faible dimension. L'antenne parabolique d'une masse de 100 kilogrammes est réalisée en nid d'abeilles d'aluminium et conçue pour faire face à des contraintes thermiques importantes : en orbite autour de Saturne elle doit fonctionner à une température de −200 °C après avoir été portée à 180 °C au début de la mission lorsqu'elle circule au niveau de l'orbite de Vénus où elle est utilisée comme pare-soleil. Le signal met entre 68 à 84 minutes à parvenir jusqu'à la Terre en fonction de la position de Saturne et de la Terre sur leur orbite.

Instrumentation scientifique

L'orbiteur Cassini embarque douze instruments. Quatre d'entre eux sont des instruments de télédétection, c'est-à-dire d'observation à distance. Ceux-ci sont fixés sur une platine non mobile et leurs axes optiques sont co-alignés. Pour viser un point donné, toute la sonde doit être réorientée. Ces instruments sont :

- ISS, constitué de deux caméras l'une disposant d'une longueur focale de 200 millimètres et la deuxième de 2 mètres pour les plans rapprochés. Le détecteur est un capteur CCD de 1 mégapixel. Chaque caméra couvre le spectre électromagnétique de 200 à 1 100 nanomètres correspondant au visible, proche ultraviolet et le proche infrarouge. La caméra dotée d'un téléobjectif permet d'obtenir des images avec une résolution spatiale de 6 mètres à une distance de 1 000 kilomètres. Elles comportent de nombreux filtres permettant de répondre aux différents besoins : étude du système nuageux de Saturne et de Titan, photographie des lunes glacées de la planète géante, détermination de la structure des anneaux de Saturne, recherche de lunes non identifiées. Ces caméras sont également utilisées pour la navigation optique de la sonde spatiale.

- UVIS, spectrographe permettant l'analyse en ultraviolet des atmosphères et des anneaux, afin d'en étudier les structures, la chimie et la composition.

- VIMS, spectromètre chargé d'identifier les compositions chimiques des surfaces, atmosphères et anneaux de Saturne et de ses lunes par la mesure des couleurs émises ou réfléchies en lumière visible et dans le proche-infrarouge.

- CIRS, spectromètre infrarouge qui mesure le rayonnement infrarouge des surfaces, des atmosphères de Saturne et de ses satellites naturels, ainsi que de ses anneaux, pour étudier leur température et leur composition.

- CAPS, spectromètre qui permet l'étude du plasma (gaz fortement ionisé) à proximité ou à l'intérieur du champ magnétique de Saturne.

- CDA, instrument d'analyse de la glace et des grains de poussière situés dans le système de Saturne à proximité de la sonde spatiale.

- INMS, spectromètre de masse qui permet l'analyse des particules neutres et chargées à proximité de Titan, Saturne et de ses lunes, pour mieux connaître l'étendue de leurs atmosphères et ionosphères.

- MAG, magnétomètre utilisé pour étudier le champ magnétique de Saturne et ses interactions avec le vent solaire, les anneaux et les lunes de Saturne.

- RPWS qui analyse les ondes plasma générées par le vent solaire, les émissions naturelles d'ondes radio et la poussière.

- MIMI, instrument chargé de cartographier la magnétosphère de Saturne et de mesurer les interactions entre la magnétosphère et le vent solaire.

- Un radar, pour cartographier la surface de Titan, qui a la capacité de percer le voile nuageux. Il est aussi utilisé pour mesurer les hauteurs des éléments de la surface.

- RS, expérience de radioscience permettant d'analyser l'atmosphère de Titan et de Saturne, la structure et la composition des anneaux et de mesurer le champ de gravité de Saturne et de ses lunes, par analyse de l'effet Doppler.

La sonde spatiale Cassini transporte un petit engin spatial de 318 kilogrammes, Huygens, développé par l'Agence spatiale européenne. Une fois la sonde spatiale en orbite autour de Saturne, Huygens est largué et descend dans l'atmosphère de Titan en analysant ses caractéristiques puis se pose en douceur sur sa surface et complète alors le recueil des données. La durée de vie de Huygens est limitée à la fois par sa source d'énergie non renouvelable (batteries) et la nécessité de passer par un relais constitué par l'orbiteur Cassini dont la trajectoire ne lui permet d'assurer ce rôle que durant quelques heures.

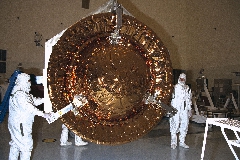

Huygens est composé de deux structures indépendantes : le module de rentrée atmosphérique et le module de descente. Le premier comprend un bouclier thermique qui protège de l'énorme élévation de température lors de la rentrée dans l'atmosphère de Titan. Il permet aussi de ralentir la sonde à l'aide de ses parachutes avant de libérer le module de descente. Ce dernier est constitué d'une coquille en aluminium qui contient toute l'instrumentation scientifique ainsi que ses propres parachutes pour la phase finale de descente ainsi que le système de contrôle d'orientation de la sonde.

Bouclier arrière de l'atterrisseur Huygens.

L'instrumentation de Huygens située dans le module de descente comprend les instruments suivants :

- HASI est un ensemble d’instruments chargé d'étudier les propriétés physiques et électriques de l’atmosphère de Titan et la détection d’éventuels éclairs d’orage.

- DWE est un système de mesure de l’effet Doppler pour l’étude des vents dans l’atmosphère de Titan et la reconstitution de la trajectoire suivie par Huygens durant sa descente.

- DISR est un imageur - spectromètre pour la mesure de la composition chimique atmosphérique, l’étude de la structure des nuages et la réalisation de photographies de la surface.

- ACP est un système de pyrolyse qui doit permettre l’étude de la composition chimique des aérosols de l’atmosphère de Titan.

- GCMS est composé d'un chromatographe et d’un spectromètre pour l’analyse des constituants atmosphériques, leur répartition en fonction de l’altitude et leur mode de formation.

- SSP est un ensemble de capteurs permettant de déterminer l’état et la composition du sol sur le site d’atterrissage de Huygens.

Instruments et équipements de l'atterrisseur.

2ème partie